2025/10/09

毎年秋から冬にかけて話題になる「ふるさと納税」。聞いたことはあるけれど、まだ利用していないという方も多いのではないでしょうか。実はこの制度、仕組みを知って活用すると家計にやさしく、地域貢献にもつながる一石二鳥の取り組みです。今回は、その基本とポイントを簡単にご紹介します。

1. ふるさと納税とは?

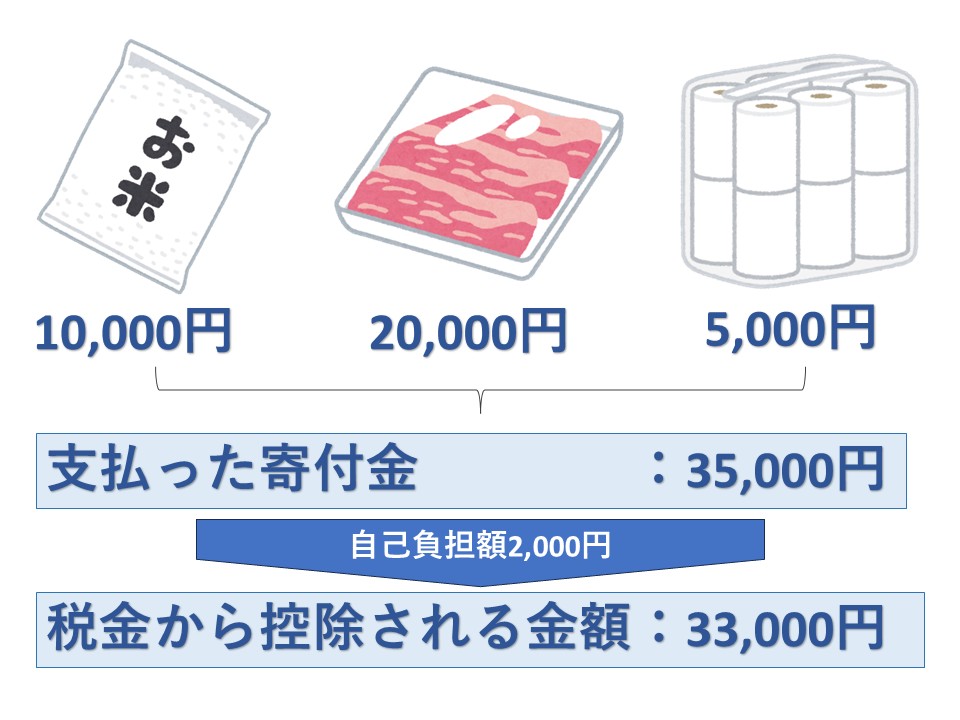

「ふるさと納税」とは、自分が応援したい自治体に寄付をすると、寄付金のうち自己負担2,000円を除いた金額が、翌年の所得税や住民税から控除される制度です。さらに寄付先の自治体からはお礼の品として特産品などが届くのも大きな魅力です。

例えば、毎日食べるお米やお肉、果物をふるさと納税で受け取れば、家計の節約にもつながります。最近は家電や旅行券なども選べるので、ちょっとした“ご褒美制度”のように楽しむこともできます。

ちなみに私は一昨年、お肉だけいっぺんに頼んだら冷凍庫に納まりきれず…(涙)

反省し昨年は、お肉、お米、トイレットペーパー、そうめん、包丁を選びました。

2. 利用するときの注意点

① 控除額には上限がある

年収や家族構成によって上限額が決まっており、それを超えて寄付すると自己負担になってしまいます。

下表は「夫婦(配偶者控除あり)、子どもなし」の場合の目安です。実際には社会保険料や扶養家族の有無によって変わりますので、詳細はシミュレーションサイト等で確認しましょう。

※住宅ローン控除や医療費控除を利用している場合は計算が複雑になるため、早めの確認がおすすめです。

| 年収(給与収入) | 控除上限額の目安 |

|---|---|

| 400万円 | 約43,000円 |

| 500万円 | 約61,000円 |

| 600万円 | 約77,000円 |

| 700万円 | 約108,000円 |

| 800万円 | 約129,000円 |

| 1000万円 | 約180,000円 |

② 手続きが必要

ふるさと納税で控除を受けるには、本来は確定申告の際に手続きが必要です。

しかし、サラリーマンなど普段確定申告をしない方は、「ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告をしなくても控除を受けられます。

この制度を利用することで、寄付先の自治体が税務署に申請情報を送ってくれるため、確定申告不要で翌年の住民税から控除が自動で反映されます。

ワンストップ特例制度の申請手順は簡単です。

- 寄付を申し込む際に、自治体からワンストップ特例制度の申請書が送付される

- 申請書に必要事項を記入し、マイナンバーカードなどの必要書類を添えて返送

- 提出期限は翌年1月10日まで

提出期限を過ぎると特例は適用されないため、年末年始の慌ただしい時期でも、早めに手続きを済ませることが大切です。

③ 寄付金の支払い締切は12月31日

その年の控除対象となる寄付は、年内に支払いが完了していることが条件です。年末ギリギリに慌てないよう、早めに手続きを済ませると安心です。

3. さまざまな返礼品

ふるさと納税は、ライフスタイルに合わせて活用すると、よりおトクになります。

たとえば、子育て中のご家庭であれば、お米やお肉など日々の食費に直結する返礼品を選ぶことで、家計がぐっと助かります。

老後を意識している方は、節税で浮いた分をそのまま貯蓄や保険に回すのもおすすめです。

また、災害支援や教育プロジェクトなどに寄付できる「ガバメントクラウドファンディング」を利用すれば、自分の想いを寄付という形で応援できるのも魅力です。

ふるさと納税は「税金の前払い+お礼の品」という仕組みなので、上手に活用すると家計に余裕をもたらします。実は保険と同じように、「正しい知識をもとに仕組みを活用する」ことが大切なのです。保険で将来の安心を備えるのと同じように、ふるさと納税は毎年の税金を賢く使う工夫といえるでしょう。

4. まとめ

ふるさと納税は、地域を応援しながら家計にも役立つ魅力的な制度です。まずは無理のない範囲で取り組んでみるのがおすすめです。わたしたちも日々の暮らしやお金の安心を一緒に考えるパートナーとして、保険のことはもちろん、家計全体のご相談も承っています。どうぞお気軽にご相談ください。