2025/01/15

「自動車保険を使うと保険料が上がる!?」

皆さんはこんなことを聞いたことがあるのではないでしょうか?

なぜ自動車保険を使うと保険料が上がるか、それはズバリ等級制度というものが存在するからです。今回はその等級制度についてご案内させていただきます。

1. 等級制度とは

等級制度とは自動車保険における割引の制度です。保険の使用歴に応じて割引率が変わり、それに応じて保険料が変動する仕組みとなっています。

2. 等級は1~20等級で、スタートは6等級から

自動車保険の等級には1~20等級があり、等級により割引率・割増率が変化します。

等級ごとの割増引率は以下のようになります。

<割増引率表>

| 割増 | 割引 | ||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |

| 割増引率(%) | 無事故 | +108 | +63 | +38 | +7 | -2 | -13 | -27 | -38 | -44 | -46 | -48 | -50 | -51 | -52 | -53 | -54 | -55 | -56 | -57 | -63 |

| 事故有 | -14 | -15 | -18 | -19 | -20 | -22 | -24 | -25 | -28 | -32 | -44 | -46 | -50 | -51 | |||||||

| 割増 | 割引 | |

|---|---|---|

| 等級 | 6(S) | 7(S) |

| 割増引率(%) | +3 | -38 |

新たにご契約をされる場合、6S等級(3%割増)から等級が開始します。

なお、2台目以降の自動車を新たにご契約される場合で一定の条件を満たす場合、7S等級(38%割引)から契約を開始することができます。

1年間無事故であれば次年度の契約で等級を1つ進めることが出来て、20等級まで到達すると63%の割引を受けることが出来ます。

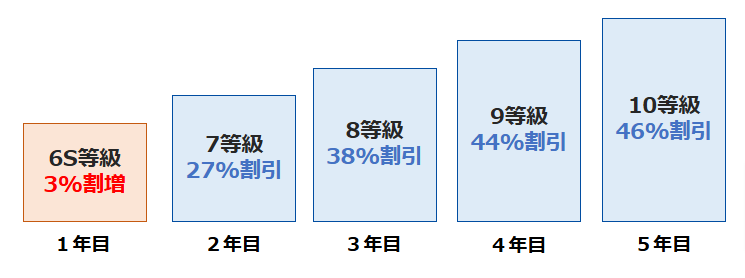

■新規契約の等級推移の例(5年間無事故の場合)

逆に事故が起きて保険を使用すると、事故の状況によって等級が下がります。何度も保険を使うと最低の1等級まで下がってしまいます。

具体的な等級の下がり方につきましては、次の項目でご説明いたします。

3. 事故には種類がある

自動車保険では、事故を3つに分類しています。等級が3つ下がる「3等級ダウン事故」、1つ下がる「1等級ダウン事故」、変動しない「ノーカウント事故」という区別があり、それぞれ翌年に影響する度合いが異なります。

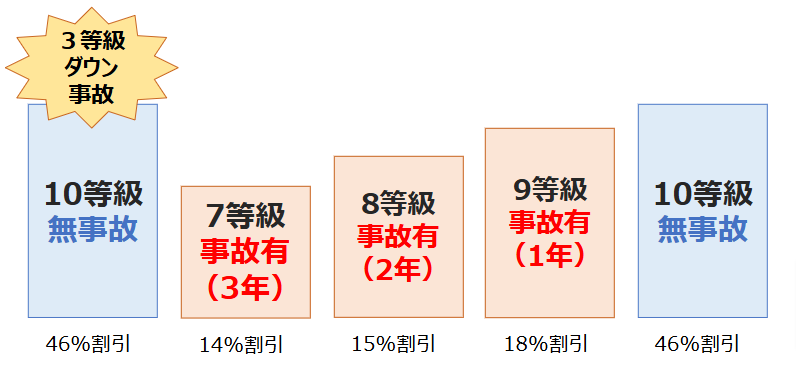

- 「3等級ダウン事故」…3等級ダウンかつ事故有係数適用期間3年追加

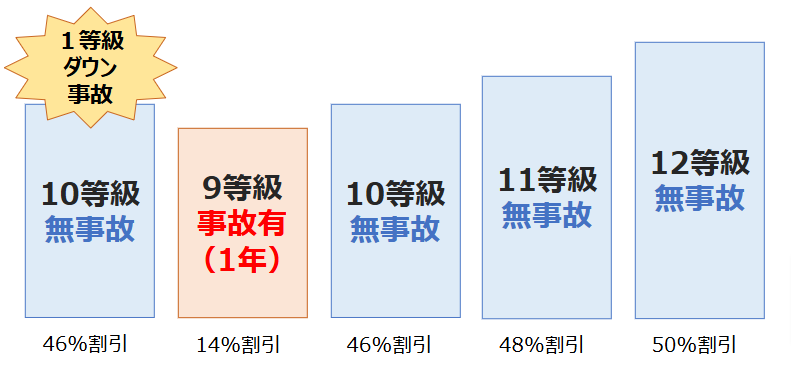

例)ノーカウント事故および1等級ダウン事故に該当しない事故 - 「1等級ダウン事故」…1等級ダウンかつ事故有係数適用期間1年追加

例)飛び石などで車両保険のみを使用した場合 など - 「ノーカウント事故」…等級と事故有係数適用期間に影響無し

例)人身傷害保険の使用や、車のレッカー移動のみ など

事故有係数適用期間とは何か、次の項目でご説明いたします。

4. 同じ等級でも割引率が違う!?

割増引率表にも記載されているとおり、「無事故」と「事故有」では適用される割引率が異なります。

それは等級制度の中に「事故有係数」というものがあるからで、事故を起こした「事故有」の人と、事故を起こしていない「無事故」の人の不公平さを無くすためのものです。

保険会社により割引率に差はあるものの、同じ等級でも事故有係数が適用されている場合は、無事故の場合よりも割引率が低くなります。

また、「事故有係数」は0年~6年までがあり、0年の場合は「無事故」の割増引率が、1年以上の場合は「事故有」の割増引率が適用されます。

1年間無事故であれば次の契約で等級が上がるように、事故有係数適用期間が1年以上の場合、1年間無事故であれば翌年の自動車保険契約で事故有係数適用期間を1年分下げることができます。

そして、事故有係数適用年数が0年になった時に、「事故有」から「無事故」の割増引率適用に戻ります。

■3等級ダウン事故の割引推移の例

■1等級ダウン事故の割引推移の例

5. まとめ

自動車保険の保険料は等級制度により割増・割引が適用され、事故を起こさずに1年過ごすと等級が進行し、最大20等級(63%割引)の保険料の割引を受けることができます。

保険を使用した場合は、事故の種類に応じて等級が下がり、さらに事故有係数の適用がされ、その結果翌年の保険料が高くなります。

保険会社や保険の契約をした代理店に依頼すると、保険を使用した場合の将来保険料のシミュ―レーションを案内してもらえることもあります。

お得なカーライフを過ごすために、等級制度をうまく活用しましょう。